Visite de L'église Saint-Samson

Un monument historique du 10ème siècle

La présence d’une église semble attestée à La Roche-Guyon dès le 10ème siècle, reconstruite au 11ème et dédiée à Saint-Samson.

Saint-Samson, évêque, (vers 480-vers 565) a fondé l’abbaye de Dol, qui avait juridiction sur des enclaves en Bretagne et en Normandie. La Roche-Guyon dépendant du diocèse de Rouen jusqu’en 1791, il n’y a rien d’étonnant à ce que Saint-Samson en devienne le saint patron. Elle est actuellement rattachée au secteur pastoral du Vexin-Ouest (Magny-en-Vexin) dans le diocèse de Pontoise et 2 messes y sont célébrées chaque mois.

L’église actuelle

Charles VI autorise Guy de La Roche à construire une église en dehors de l’enceinte du château. Les travaux commencent en 1404 et sont interrompus dès 1419 par la guerre de Cent ans. Ils ne reprennent que dans le second quart du 16ème siècle dans le style gothique flamboyant avec des finitions Renaissance (fenêtres). L’église est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques par arrêté du 4 juin 1926.

Contrainte par la falaise, l’église n’est pas rigoureusement orientée ouest / est, le chevet est dévié légèrement vers le nord. Le plan est simple : 3 vaisseaux, et 4 chapelles au nord. La nef principale est à 5 travées. Le clocher se dresse au-dessus de la première travée du bas-côté nord.

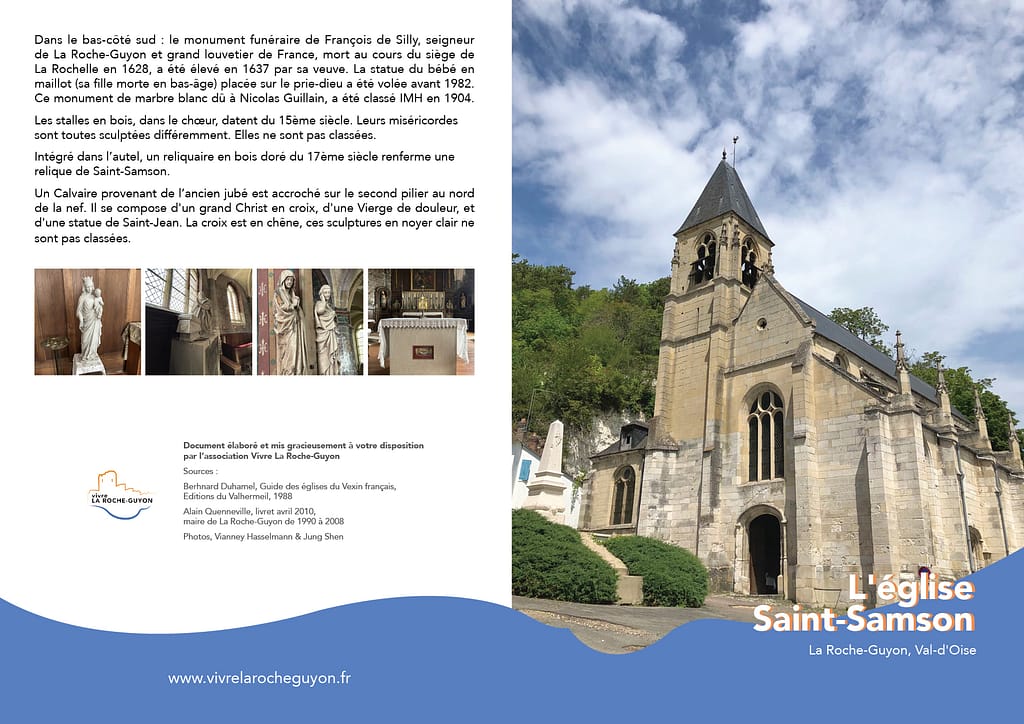

Extérieur de l’église

La construction, robuste, est d’une très grande simplicité malgré sa hauteur importante pour un édifice somme toute modeste.

Les toits sont d’ardoise. La teinte de la pierre de taille est plus blanche jusqu’à mi-hauteur puis de couleur ocre ce qui semblerait délimiter les deux périodes de construction.

Le clocher est une simple tour carrée, son toit à 4 pans est épaulé de contreforts terminés par des pinacles à la base desquels on trouve des coquilles Saint-Jacques, décoration typique de la Renaissance.

Le portail ouest, classé IMH, en anse de panier, ouvre sur la nef centrale. Ses portes en bois sculptées datent du 1er quart du 16ème siècle (François 1er). Le cul de lampe de gauche représente une tête de moine souriante et une tête de mort.

Les arcs-boutants surmontant les contreforts sur la façade sud sont à simple volée. Ils manquent entre la 4ème et la 5ème travée, sans doute à cause de réparations au 18ème siècle.

Le portail sud est également en anse de panier retombant d’un côté sur une tête de moine tenant un crâne.

Intérieur

Ce qui surprend le visiteur dès l’entrée c’est bien sûr la polychromie architecturale néogothique de la fin du 19ème siècle.

L’église ne possède pas de transept et le fond du chœur, plat, est obstrué par un retable. Elle est éclairée en hauteur par des fenêtres percées dans le mur de la nef centrale et par des baies en grisaille dans le bas-côté au plafond bas.

La 1ère chapelle à gauche est murée, la 2ème fermée par une cloison de bois, la 3ème dédiée à Saint-Joseph, possède des plaques d’ardoise rappelant le souvenir de membres de la famille Rohan-Chabot inhumés à proximité et une bannière de la Charité de Saint-Roch. On y retrouve certaines des stalles du 15ème siècle qui fermaient le chœur.

Dans la chapelle Sainte-Anne : une statue en bois polychrome du 18ème de la sainte avec sa fille Marie et d’autres bannières des Charités paroissiales de SaintRoch et Saint-Samson.

Mobilier

Le tableau peint à l’huile sur toile représentant l’Adoration des mages est signé Giovanni Odazzi, daté fin 17ème/tout début 18ème siècle. Il a été offert à l’église par la princesse de Rohan-Chabot, en 1803 et est classé IMH en 1996.

À gauche du chœur une statue en bois de Saint-Samson, 17ème ou 18ème siècle. A droite de l’ancien maître-autel une statue de Notre-Dame, en bois doré du 17ème siècle. C’est une ancienne statue reliquaire, probablement votive, offerte en 1639, en remerciement pour la naissance de Louis XIV.

– Berhnard Duhamel, Guide des églises du Vexin français, Editions du Valhermeil, 1988

– Alain Quenneville, livret avril 2010, maire de La Roche-Guyon de 1990 à 2008

– Photos : Vianney Hasselmann & Jung Shen